K君說:傅柯稱皮耶這樣的人為「像一句詩一樣的存在」。他們的一生非常短、暴戾、古怪、讓人不可思議,沒有人知道他們腦袋中發生了什麼事,沒有人知道他們的心境或感受。他們做出悖離人倫常理的怪誕或恐怖之事。最後又以激烈形式結束生命(自戕、絞刑、砍頭),但他們的存有感卻如此強烈,短得像一句詩一樣。「他剖開了他親生母親的咽喉」。人們最後僅用這一句怪誕的話記載他。K君說,傅柯遍舉中世紀以降諸多法院判決書或精神病院紀錄中,諸多這樣「象一句詩一樣存在」的人名:某某,「他的怪癖是喜歡到鄉間無人處亂走」;某某,「他強姦了自己的女兒」;某某,「他替一些死去的小動物屍體進行異教徒儀式」……

──駱以軍《經濟大蕭條時期的夢遊街》(印刻出版)

就在我要封他的嘴的時候,柯勒特先生問我──這是他最後的幾句話──他太太怎樣,他要知道她是否平安。我告訴他,她很好,快要睡了。我說沒多久就要天亮了,天亮之後就會有人發現他們,那時後我和狄克以及這一切都會像一場夢似地過去了。我這並不是尋他的開心,我沒有意思要害他,那時我在想:他是一個好人,正人君子,說話斯文有禮。想著、想著,就在那剎那間,我一下子割斷了他的喉嚨。

──楚門˙卡波提/Truman Capote《冷血》(楊月蓀譯,遠流出版)

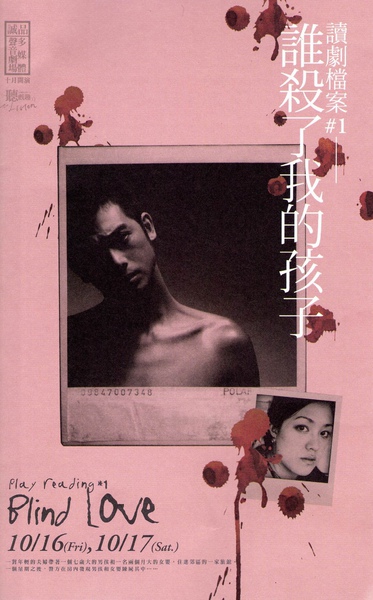

十月十七日,晚間,在誠品信義店,〈〈誠品多媒體聲音劇場:聽戲趣〉〉,《讀劇檔案#1誰殺了我的孩子》(以下簡稱《讀劇》),【台灣藝人館】製作,導演楊景翔,表演者為蔡佾玲、吳中天、王辰驊,音樂王榆鈞(看《寂寞芳心俱樂部》在現場買了她的《凹》,彷若置身一幽黯的洞穴而體內正在散發微光替自己照亮這唯一存在的場所,堆疊的旋律,迷幻而眩異得不得了,如此動聽、深邃的演奏叫你驚奇),影像設計是張英(並沒有特別印象這名字在劇場活躍過,只是由於某個緣故在當日早上的某儀式才看過此號人物)。

開場前,吳辰驊坐在椅子上,背對觀眾席,捧著手中的文件讀,良久,良久,偶爾變換動作,身體轉成側邊,直到文本正式開始──他站起來,播放錄音帶。一個女子的獨白。銀幕上則播放著一隻眼睛:女子的各種眼影變化下的眼部特寫。他從右側離開舞台。左側走進蔡佾玲(一個臉上表情足以穿透燈光與距離的女子)、吳中天(理了大光頭,看來凶悍、冷厲)。他們落坐椅子(男左女右),燈光明滅以後,一個語氣嚴厲而威力飽滿的聲音(法官或檢察官),像是迫擊砲,訊問著他們:究竟他們的一男一女的孩子是誰殺的?那是自許為正義者的追擊。

隨著問與答的進行,可以理清該謀殺案件的內情。那道像是從很高的地方落下的雷一般的聲音從他們的資料,從童年一步步進逼,逼向他們所處的現在。女人從小在孤兒院,偶爾會到父親家,而她的父親持續性侵害女人,直到她遇到她的男人。而男人則是父母雙亡,多次進出感化院,後來經營賣身者(妓女)生意(他還會「值錢訓練」從大陸跑來本很乾淨的女子,之後就髒了:染病)。

女人在被問及與父親的性關係(即使父親後來有交往對象甚至結婚以後)時,眼神總飄向男子,看來忐忑、驚懼。隨著審問(或者你認為那個更近似於訪談,一種精神上的)的進行,便發覺男人會對女人動粗(當然他會一昧推說是女人欠揍或者什麼一巴掌過去不嚴重只因為戴了戒指方才不小心將女子的臉打至黑青諸如此類)。同時也發現他們的生活模式是:申請政府補助金(貧戶資格),到處分期付款購入大量物品而無錢支付(他們說是廣告的錯,廣告拍得如此得好,介入得如此之深,強迫他們消費云云),每每把電視跟音響徹夜打開發出巨大的噪音(鄰居一再抗議),把房子搞得很陰森詭異(所有的窗戶都遮住)等等。

而每每問到一關鍵(主要是追問住進Motel的那三晚究竟發生了什麼事)處,燈光熄滅,兩位表演者低頭坐在椅子上(這個一路貫穿在文本末的低頭姿勢頗值得玩味),銀幕就會播放黑白影片。大抵是兩人的各自活動(女人抱著娃娃或男人被訪查)。那些黑白影片的段落,是回想(謀殺者的),還是猜想(審判者的)呢?兩者兼而得之亦無妨。

重要的是編導(這原來是比利時劇本《阿爾斯特/Aalst》,楊景翔翻譯之且濃縮)進行的「雙線」模組。這個模組巧妙地把事後與事件本身進行了編織、交錯與再現(假定那些預錄影像是所謂真相)。這種調度(一不在場的聲音,與重現謀殺現場的影像,還有兩個被詢問的嫌疑犯)真是精彩得猛烈,並且有著高度想像空間(男女人物的說詞與影像有時是矛盾的)以及其他在聲音(說法)與影像(記憶或臆測)的詮釋。

而在銀幕播放片段後,聲音便會干預、撞擊人物的意識,大聲呼喊著人物的名字,要他們回答一特定問題。失神的光影褪去。你亦一再逼近、親臨他們語言的縫隙,深入他們的殘酷與陰暗之中。你幾乎要同情起他們。而這個同情不在於將他們視為怪胎(像是看怪物馬戲團般)的無關於自身的旁觀者之同悲。而是從黑暗的角度切入,鑽入到自己內部的邪惡結構(你並不確定處於類似環境下,你能夠無有敵意與惡意)。譬如男人說到他的兒子去上學,總是穿得破破爛爛、髒臭無比(女人不做家務,不洗衣服),乃被學校同學霸凌至背部全是傷痕。男人提及這一段的心痛是紮紮實實的。但他解決的辦法是讓孩子不再上學,甚至如同女人不想女兒哭所以拿枕頭悶死她般的,他們的兒子也必須被判給死亡。

你有了哀憐。你無法單純地將男女人物視為罪犯。但你也無意說他們是被體制犧牲者(你想到好萊塢的片子《千鈞一刻/15 Minutes》,不正有殺人者利用媒體,利用扮演精神異常的作法不但差堪逃離制裁,甚至還能在美國那個瘋狂的國家賺取大把的金銀:出版回憶路或販賣電影版權)。事實上,你對此充滿困惑。同時你對受害者(還來不及見識這個世間的美麗與醜惡的孩子們)更是無可言說的心疼。當那個男孩縮在角落防備、警戒著變成怪物、想殺他的父母時,他看到的究竟是什麼風景?當那個還不會說話的女嬰,被活生生悶死,抑或男人為了懲罰女人不做家事,將女人按到在床上,施行暴虐的肛交(他說:幹她屁眼)時,那個哭泣的小女嬰所感覺到的震動、咆嘯與喘息究竟是什麼呢?

審問從他們的童年開始。你知道,從某種意義來說,這樣的人物在童年時已經「被終結了」。他們再也不會有變化。因為他們已經被某種無以名狀的什麼(以傷害的形式顯現)定止在那裡。你想到人魔萊克特博士幼年時曾經在避難時誤食了自己的妹妹,而等到他成人,便以吃的方法復仇與驚駭這個世界。這是否隱隱約約地指向了人性的不可迴避的暴力性?選擇暴力畢竟是非常簡單的事。身體終歸就是暴力的場域。那深深地纏繞在每個人內部結構的邪惡。而邪惡,那種突如其來的光亮,是美麗的。美麗的彷若沒有任何人跡,荒涼而唯我獨尊。是嗎?是吧,如此一來,他們都被關在一個黑色的房子裡走脫不出。他們迷戀,瘋狂,乃至於最後互相毀滅,而仍舊絕無追悔。

很難不想起卡波提的《冷血》(有趣的是《冷血》是卡波提以五年的時間鉅細靡遺訪問追查滅門血案的兩名兇手而成的,裡面也翔實收錄著警探如何突破心防,一如《讀劇》的追問形式)其中記載的一段心理分析:「這類人可視為有謀殺癖的人,也就是說,他們或由於好戰及精力過剩,或由於體內有一種不穩定的自我中心防衛系統,定期性地迫使他們將這種過剩的精力以最赤裸、最原始的方式發洩出來。這樣的人,特別是已呈現情緒不穩定的人,如果不知不覺中將他所要加害的目標看做是自己過去創傷經驗中的關鍵人物,這時他這種謀殺的潛力就會活動起來。此一關鍵人物的行動或僅僅是他的出現,也會激發這種不穩定的抗力而導致暴力的狂洩,恰如雷管觸燃炸藥發生爆炸的原理一樣。」

與其說是誰殺了我的孩子,不如說是誰了我(的孩子)──究竟是誰了他們,在一切錯重難返以前,他們都被殺了,在更早以前。在女人被父親長期性侵害,在男人一再逃離規範的地點,在小孩被誕生以前,這一場命運似乎就被注定了。而你,只是無能為力地在外頭觀看──別忘了這同時島國或世界其他的任何一地都還有家暴,都還有殺至親者,或者無關者的事情發生,一如《讀劇》文本開始的染血的報紙標題的快速剪輯──彷彿這些邪惡與你是同一根源的。那麼你該問問:身體深處的黑色的房子崛起了嗎?

同樣是以實際訪查寫成的《金閣寺》(三島由紀夫著,唐月梅譯,木馬文化)裡頭有一段就像是埋伏在表面以下的怵目驚心的句子:「但是,那透過我的長統膠靴所感覺到的女人的腹部、那帶有諂媚般的彈力、那呻吟、那像被壓碎的肉泥綻開的花兒,給我一種感覺,一種誘惑的感覺。那時候,女人的內心貫通在我內心的,是一種隱微的閃電般的東西……我不能說這些東西都是被強迫去體味的。至今我也沒有忘卻甜美的那一瞬間。」甜美的那一瞬間,那個將燃燒金閣寺的惡昇華到美學構成與罪孽的僧侶說:「老師知道我感受的核心,那甜美的核心!」

而暴力的核心如此甜美的同時,亦如此荒涼,並且接近於憂傷。而你正視過嗎?而你始終豢養了一隻野獸在體內嗎?而你確切地通行過地獄嗎?你有自信在這不比蠻荒好多少的文明裡,不像麥克․漢內克/Michael Haneke的《第七大陸/The Seven Continent》幾乎沒來由的一家人(小康之境,看來生活順遂)將房子裡的所有物件全都毀壞(砸碎,剪爛)後一個接一個服毒而死嗎?對於野獸的理解與選擇另一條路徑的能力,你有嗎?

你有嗎?

──「本文首發於國藝會藝評台」。

留言列表

留言列表

{{ article.title }}

{{ article.title }}