親愛的造牆者

花火。那是青春的俗爛意象的運用。但你不知道還有什麼可以比這個意象更青春,更能在必然消逝的同時留下一些什麼。所以你還是用了這個意象去捕捉、認知和詮釋《酷馬》,在那璀璨的爆炸的介面上,青春獨特的哀愁與忿怒便有了展現的可能。尤其是你看到了人與人之間的花火。不是高高在上的。而是那種在這裡,就在此島,在你所能目睹、意會的人們的中間,有的那種花火──美麗,溫柔。當你看到最後的寬恕場景時,你深深的為王小棣心的裡面所藏有的別的更純淨而柔軟的東西而動容了。

但說真的,即使你相當喜歡這部電影,可是有關魔幻的部分,你覺得有太多空隙。不能說是敗筆。但的確有不少東西是流過去了,沒有處理,只是做為指向青春之傷與那無窮盡的孤絕與毀壞的替代性過程。對死後世界的設定,各種破綻和不足顯而易見。關於魔幻的法則,是沒有建構完全的,但不予理會也是不妨礙的罷。反正也不是導演的重點。所謂魔幻在這裡不過就是把對照組般的糖果和酷馬擺在一起的手段而已。

至於只有殺害者糖果看得到被害者酷馬的鬼魂的這件事,則具備心理層面的巧妙暗示。這似乎表徵了善與惡的循環交結,還有權力與暴力結構的銜接與翻轉等等的兩面性的呈設。讓人再三玩味啊。如果把這個設定往前推一點,譬如說吧,假設片中糖果的角色換成是冥頑不靈的殺人犯,不是無人可以傾訴並進行理解的慘綠青少年,而酷馬的媽媽則乾脆動用私刑將之囚禁在,地下室好了,且日夜折磨,並且訂下某個日子打算殺害他以完成報仇,此時赫然發覺能透過殺人者和兒子的幽靈對話,若是殺了他,和兒子的連結就真的完了,如果是這樣的話又如何呢?當然了這是另外一個故事。你只是認為這個載負殺與被殺的矛盾關係裡還有很多故事能夠演繹。

文本裡的酷馬稟性是溫和敦厚的,縱使莫名而死,仍一意牽掛著母親,自己的死反倒不是很在意,而他對糖果也沒有太大的敵意與怨恨,他貧窮但孝順,有上進心,總之幾乎是好人好事好青年的代表。相反的糖果卻是現下時代年輕人的模樣,滿嘴髒話,學業中斷,逞兇鬥狠的狂暴人物。在性別上面,兩人也是有趣的對位,糖果是想當男人的女孩,老是把自己弄得跟男孩一樣(這裡面有一必然的理由,亦即家族希望有男孩誕生,而她甚且不是父親親生的),她傾向陽性的一面,酷馬則偏於溫柔含蓄的陰性另一面。這兩個人物彷若太極,在陰陽之間流動變化,互有缺補。

飾演糖果的鄭靚歆(鄭的眼神讓你一再想到曾經迷戀過的一個女孩,她也有過這樣驕傲的對世界有著不耐與無以名之的忿恨,銳利明亮如貓科生物的眼神)還有飾演酷馬的黃遠,他們在對話與跑步時的,一種非真正世故的性質,一種特有的少女少年的氣息,從眼神的流動到台詞的追撞,以及跑步時的相隨風景,都讓你喜歡,那不是純粹的天真爛漫(實際上純粹應該不存在了吧),而是經過武裝,經過被大人們的世界污染與強化過的天真爛漫的殘渣啊。但對於世界,還留有一點灼熱的位置,在絕望之中,仍舊保持著某種具備可能性的信念。

你聽著他們說話,說到男性身體隱藏的神聖訊息,說到女孩是傳遞訊息的紙,忽然就覺得靈魂要解散了。這是你所聽過對性的解讀最明亮的看法了,乾淨,透明,像是破除了性與生育在當代錯綜複雜的分離關係,重新找回了交集點。

說到演員,王小棣似乎刻意保留演員們的僵硬。你的意思是看艾偉、傅娟的表演就很油,兩人互飆罵,激動,激昂得不可收拾,像是此島連續劇常見的風景。而古名伸可怕的不斷累積深淵的地獄式表演(老實說地獄的究極在你的閱讀經驗應當是《橫山家之味》的媽媽,表面慈祥的而內部藏著一種強烈的意志乃至於她年復一年邀請自己的兒子犧牲性命換來生存的倖存者在祭日時到來,以提醒那人苟延殘喘的不堪與墮落,讓他看見自己的不配,不配被拯救)又是另外一種不同的舞台劇表現法,瘋狂、耽溺,在看到糖果崩潰似的又吼又打,還有找來各式人偶穿上酷馬的衣物等,都達到恐怖的極致。藍正龍呢,則是熱血而正義的演出。

最重要的兩個角色,鄭靚歆和黃遠在對話時,則經常讓你感覺停頓,好像沒辦法說得口心一致,坑坑疤疤的(實際上以你的經驗,說話在日常生活裡經常是詞不達意而僵硬的)。你模糊感覺到王小棣想要留下這些部分。這不代表他們沒有經過修飾。但應該是以更不自然的形態所展現出來的寫實人物群像。不自然似乎才是真的自然。那些個滑溜的順暢的自然,卻是精緻的偽造了。這麼一來,兩名新近演員和其他表演者便有了相互參照映射的味道。

文本敘事上不見有特別技巧的部分,就是平實的娓娓道來,樸素而深刻的照射這個事件相關人物,從核心的青少年,兩方的家長,鄰居,同學和老師,法庭人員和偵信社等等,將一個死亡的漣漪漫漶開來,每個人都被捲到其中,都在體制裡掙扎著(體育老師被校長和家長們要求跑好成績、酷馬媽媽去退費時遭到的冷漠對待),都在學習如何繼續生存而不失去尊嚴與心底美好的部分。

而以長跑來處理原諒的議題並做為主要象徵場域的構想非常棒。首先長跑就是村上春樹說的異常孤獨的運動(但哪一種運動或哪一種領域是不孤獨的呢,那終究只是某種主觀判斷的差異級距罷了)。很難想像會有始終暴怒狂野的人持續不間斷的長跑。在長跑時,再怎麼稜角銳利的人都會被必須漫長地面對自己的過程磨得圓融了吧。那是帶著開悟般的姿勢。再加上和死者一起行動,一起用身體去感受長距離奔跑的痛苦,亦有了對傷害的共體感發生。最後則以酷馬母親說過的話語(不只是證明酷馬真的在糖果身邊,更有從死亡的訊息接軌到存在之境的隱性意義)做為療癒的總結。

這種終極的寬諒自然很happy(連徵信社人員都忽然轉向了的關懷起糖果)。在擁抱和哭泣的中間,每個人都得到淨化了。當糖果問馬媽媽,妳願意收下這封信嗎,妳願意原諒我嗎時,你也很俗爛的淚流滿面,主要是那場景讓你溫柔啊。你這殘酷的麻木的失去對善的感受力與嚮望,失去對苦難與惡的想像力的此城生物啊,都無以犬儒,無以埋怨王小棣所製造的圓滿。那瞬間你也感染到了花火吧,在灰惡而低的天空底下,你靈魂的芯亦情不自禁地炸開了一片彩色。

於是你祈禱著:跑啊酷馬,跑啊糖果,在邊界上,你們一起消失與燦爛。

你的媧

寫於99,9,20

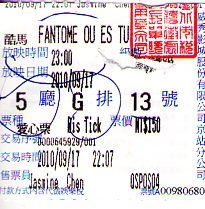

──99/9/17,近午夜,《酷馬》,京站威秀影城。

註:有關《橫山家之味》詳見《食影人:第Ⅱ吞食》之〈最親密與殘酷之間,在風和樹以外──默看《橫山家之味》〉。

本文詳見以下網址:

「本文首發於國藝會藝評台」。

留言列表

留言列表

{{ article.title }}

{{ article.title }}